Le mot souveraineté n’est pas né avec les satellites, ni avec les câbles sous-marins, encore moins avec les plateformes numériques que nous consommons aujourd’hui.

Au Moyen Âge, l’Europe occidentale est dominée par deux pouvoirs concurrents : la féodalité et l’Église catholique. La première repose sur une hiérarchie de suzerains et de vassaux, théoriquement placée sous l’autorité de l’Empereur du Saint-Empire romain germanique ; la seconde est structurée autour du Pape, qui arbitre les conflits entre princes chrétiens. C’est dans ce contexte qu’éclate la guerre de Trente Ans, opposant les principautés protestantes du nord de l’Allemagne, soutenues par la France et les royaumes scandinaves, aux États catholiques du sud, alliés à l’Empereur et à l’Espagne.

La fin du conflit marque une rupture historique : les États allemands cessent d’être soumis à l’Empereur et deviennent souverains. Ainsi, la souveraineté plonge ses racines dans le sang, la cendre et les traités. Au sortir de la guerre de Trente Ans, les traités de Westphalie posèrent les fondations d’un ordre nouveau : celui d’États se reconnaissant mutuellement le droit exclusif de décider pour eux-mêmes, sur un territoire donné, sans ingérence extérieure. Cette souveraineté repose donc sur deux principes fondamentaux : chaque État décide librement de sa religion, et aucun État ne peut intervenir dans les affaires internes d’un autre. Être souverain, dès lors, ne signifiait pas tout faire. Cela signifiait choisir librement ses engagements, décider de ses règles, accepter parfois de s’autolimiter, mais sans jamais renoncer à la maîtrise ultime de ses choix. La souveraineté n’a jamais été l’ivresse de la toute-puissance, c’est une discipline de la décision.

Dans le monde physique, cette souveraineté s’exerce par des fonctions dites régaliennes : défendre le territoire, maintenir l’ordre public, rendre la justice, battre monnaie, lever l’impôt.

Mais voilà que le numérique est passé par là. Et avec lui, une rupture profonde. Car le cyberespace ne connaît ni frontières, ni douanes, ni postes de police. Il ignore superbement les lignes tracées sur les cartes. Les données circulent, les flux traversent les continents, les lois nationales se heurtent à des portées extraterritoriales, comme celles du CLOUD Act américain. Dès lors, parler de souveraineté numérique devient un exercice périlleux, mais indispensable, au vu du contexte, du New Deal technologique et de l’arrivée de Starlink au Sénégal, qui ravive le débat.

Mais encore faut-il savoir de quoi l’on parle.

La souveraineté comme vu tantôt, par essence, s’exerce sur un espace délimité. Elle suppose des frontières, des limites claires, un territoire sur lequel l’autorité s’applique. Dans le monde physique, cet espace est visible, cartographiable, administrable. Dans le monde numérique, il ne l’est pas.

L’espace numérique existe bel et bien. Il possède ses infrastructures, ses flux, ses points de contrôle, ses dépendances. Mais ses frontières sont diffuses, mouvantes, rarement superposables aux frontières politiques classiques. Les données traversent les continents, les lois s’entrechoquent, les juridictions se chevauchent, et les centres de décision se situent souvent loin du territoire concerné. Dès lors, la question centrale n’est pas de proclamer la souveraineté numérique, mais de la définir : où commence notre espace numérique ? À quoi s’applique-t-il exactement ? Où s’arrête-t-il ? Tant que cet espace reste mal appréhendé, l’exercice de la souveraineté devient illusoire. Car on ne gouverne durablement que ce que l’on comprend.

Donc, la souveraineté numérique ne se réduit pas à une question de patriotisme technologique, encore moins à un slogan commode brandi au gré des intérêts du moment.

Elle est, d’abord, la capacité d’un État à conserver sa liberté d’appréciation, de décision et d’action dans l’espace numérique.

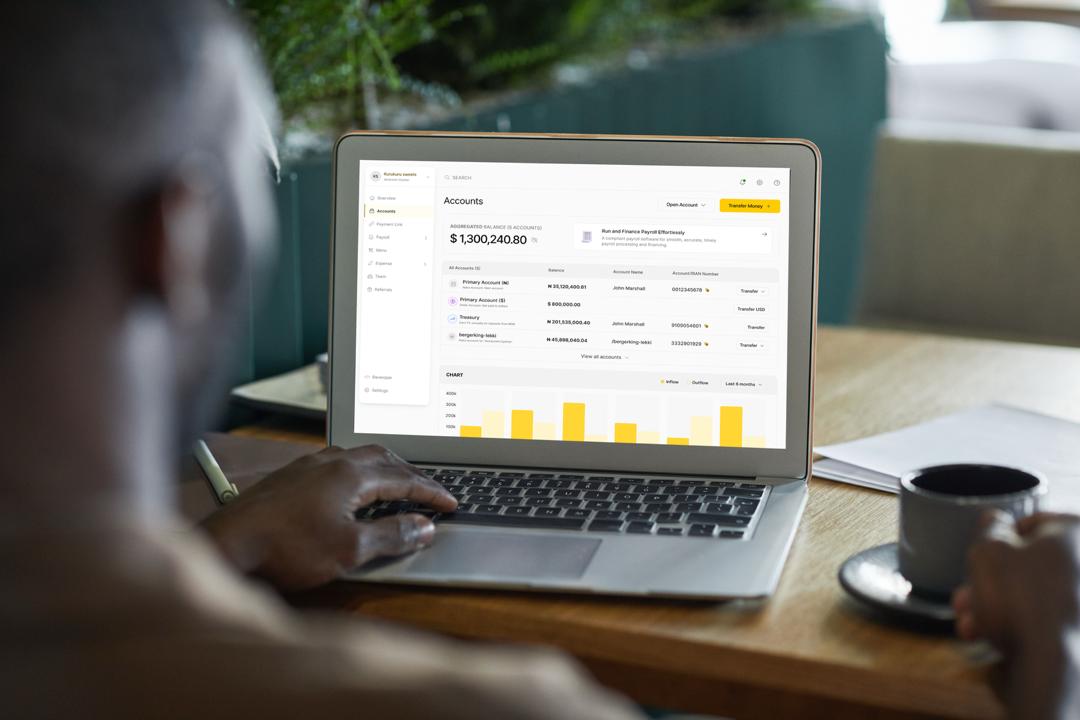

Elle est, ensuite, la faculté de protéger, dans cet espace, les fonctions vitales de sa souveraineté classique : processus électoraux, sécurité nationale, renseignement, confidentialité des données sensibles. Et au-delà de l’État, cette souveraineté s’étend aussi fait nouveau aux organisations et aux individus, appelés à exercer un pouvoir de décision sur leurs propres données, leur identité numérique et leur capacité à s’autodéterminer dans un espace devenu central pour la vie économique, sociale et politique.

Le constat est donc clair : la souveraineté numérique est multiple, graduée, contextuelle. Elle touche à la sécurité, certes, mais aussi au droit, à l’économie, à la fiscalité, à la monnaie, à la culture et aux valeurs. Elle se définit, se délimite, se construit sur des décennies.

Dès lors, avant de crier à l’atteinte à la souveraineté, encore faut-il répondre à une question simple, mais décisive :

1. De quelle souveraineté parle-t-on ?

2. Où commence-t-elle ? Où s’arrête-t-elle ?

3. Et surtout : qui la définit, et au nom de quoi ?

Sans ce préalable, le débat devient une agitation stérile.

Mais cette exigence de clarté vaut aussi pour ceux qui s’érigent aujourd’hui en gardiens sourcilleux de la souveraineté numérique. On ne l’invoque pas depuis une position d’innocence proclamée, mais à partir de pratiques réelles et de trajectoires vérifiables. À ce titre, le syndicat de la Sonatel et sa maison-mère, Orange, sont singulièrement mal placés pour se poser en vigies sourcilleuses de la souveraineté numérique du Sénégal. L’histoire récente, documentée et publique, raconte exactement l’inverse.

En mars 2014, des documents issus des services de renseignement britanniques, le GCHQ, révélés par la presse internationale, ont mis en lumière une collaboration active entre les services de renseignement français et l’opérateur Orange. Cette collaboration ne relevait ni de la fiction ni de la spéculation, mais d’un accès total accordé à l’infrastructure téléphonique et Internet de l’opérateur, partout où il opérait dans le monde, sans autorisation judiciaire préalable à l’époque.

Lorsque Orange opère sur des câbles sous-marins stratégiques desservant l’Afrique qu’il s’agisse de l’ACE, du SAT-3, du WACS ou de Seacom les données qui y transitent deviennent, de fait, accessibles aux services de renseignement français, puis partagées avec leurs partenaires européens, selon des mécanismes bien rodés de coopération sécuritaire. La loi de programmation militaire française de décembre 2013 est venue, par la suite, institutionnaliser ces pratiques dans le cadre de la cyberdéfense nationale.

Autrement dit, ce qui relevait hier de l’exception est devenu la règle. Or, Orange est présent dans plus de vingt pays africains. Cela signifie que des millions de citoyens sénégalais particuliers, entreprises, institutions, jusqu’aux plus hauts sommets de l’État ont vu, pendant des années, leurs communications téléphoniques, leurs SMS, leurs métadonnées, leurs transactions Orange Money et leur trafic Internet international potentiellement accessibles à des services de renseignement étrangers.

Pour faire simple : vous êtes chez Orange, vous êtes tracés et écoutés. Point à la ligne. Et cette réalité ne disparaît pas parce qu’on brandit aujourd’hui le mot « souveraineté » comme un talisman commode. Dès lors, entendre ces mêmes acteurs expliquer aux Sénégalais ce qu’ils devraient craindre ou accepter au nom de leur conception de la souveraineté relève, au minimum, d’un oubli sélectif, et au pire, d’une indécence bien malsaine. Les câbles sous-marins reliant le Sénégal à l’Afrique de l’Est et à l’Europe sont, par nature, des infrastructures vulnérables, faciles à surveiller, aisément sabotables en cas de conflit, idéales pour le cyberespionnage de masse. Ils concentrent une dépendance structurelle qui n’a jamais été corrigée. C’est dans ce contexte précis qu’il faut apprécier les débats actuels, non dans l’émotion, mais dans la mémoire des faits.

La souveraineté numérique exige de regarder à minima qui contrôle quoi, depuis où, selon quelles lois, et au bénéfice de qui. À cette aune, ceux qui ont longtemps incarné une souveraineté par procuration, administrée depuis d’autres capitales, gagneraient à faire preuve d’un peu plus de retenue lorsqu’ils prétendent aujourd’hui en être les gardiens.

Starlink : l’irruption du choix dans un système longtemps captif

Il faut dire les choses sans détours, même si elles dérangent les conforts installés. Pendant des années, le citoyen sénégalais a vécu dans un système de connectivité que l’on peut qualifier, sans excès de langage, d’autarcique. Un marché dominé par un acteur quasi hégémonique, imposant ses prix, ses conditions et ses offres, avec une qualité de service certes honorable, mais à des coûts élevés, souvent décorrélés du débit réellement délivré, et sans véritable alternative crédible pour l’usager.

Dans ce paysage verrouillé, le consommateur n’avait pas le choix. Il payait parce qu’il n’avait nulle part où aller. Il acceptait parce que la connexion était devenue un bien vital pour travailler, étudier, entreprendre, s’informer, exister socialement. C’est dans ce contexte précis qu’arrive Starlink. Et qu’on le veuille ou non, cette arrivée constitue une rupture. Pour la première fois, le Sénégalais se voit offrir une alternative technologique réelle, indépendante des contraintes géographiques classiques. Peu importe que l’on soit à Dakar, à Bakel, à Kédougou ou aux confins du Fouta : la promesse est celle d’un accès au haut débit homogène et stable sur l’ensemble du territoire.

Mieux encore, le rapport entre le prix payé et le service rendu devient lisible. Cette arrivée force les acteurs historiques à se réinventer, à ajuster leurs prix, à améliorer leurs offres, à respecter davantage le consommateur qu’ils savaient jusque-là captif. Il faut également souligner un point, l’État du Sénégal n’a pas subi cette arrivée. Il l’a négociée. L’accord portant sur une couverture potentielle allant jusqu’à un million de Sénégalais n’est pas anecdotique. Bravo au ministre du Numérique pour cette prouesse. Il traduit une volonté politique d’élargir l’accès au numérique, de réduire les zones blanches, de soutenir l’économie numérique, l’éducation, l’innovation, l’entrepreneuriat et, plus largement, l’inclusion sociale. À ce stade, nier les bénéfices concrets de Starlink pour le citoyen relèverait du déni.

Mais la lucidité impose de ne pas s’arrêter à ces constats. Les avancées portées par Starlink soulèvent aussi des questions légitimes. Oui, cette technologie améliore l’accès à Internet, introduit une forme de concurrence et redonne du pouvoir au consommateur. Pourtant, elle ouvre en parallèle un champ d’interrogations sérieuses en matière de souveraineté numérique et de cybersécurité. Dès lors que la connectivité nationale repose sur des infrastructures spatiales situées hors du territoire, sur des centres de contrôle installés à l’étranger et sur des cadres juridiques soumis à des législations non sénégalaises, il devient inévitable de s’interroger sur la maîtrise des flux de données, la confidentialité des communications, la dépendance stratégique en cas de crise, ainsi que sur la capacité réelle de l’État à réguler ces infrastructures.

Autrement dit, le problème n’est pas Starlink en soi. Le véritable risque serait de l’intégrer sans réflexion stratégique, sans l’inscrire dans une doctrine claire et assumée de souveraineté numérique. Car refuser une technologie au nom d’une souveraineté mal définie ne la renforce pas davantage, pas plus que l’accepter sans cadre ne permet de la protéger.

Le véritable enjeu se situe ailleurs : dans la capacité du Sénégal à définir ce qu’il considère comme non négociable, à imposer ses règles et à diversifier ses dépendances plutôt que d’en subir une seule. La souveraineté numérique n’est pas l’absence d’interconnexion. Elle est la maîtrise consciente et stratégique des interdépendances. Et c’est à cette condition, et à cette condition seulement, que Starlink peut devenir non pas une menace, mais un levier, au service du citoyen comme de l’État.

Pape GUEYE

Ingénieur en Cyber Sécurité

Président de la JPS de Pastef France